第1 サ高住におけるサブリース契約の問題点

1サービス付き高齢者住宅(以下「サ高住」という。)は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「単に法」という。)に基づき発足した制度である。政府は、2020年代初頭までにサ高住や特別養護老人ホームを50万人分整備するとしており*1、この2つの建物は、今後も増え続けることが予想されている。

特別養護老人ホームは、原則社会福祉法人のみが開設をすることができるが、社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件(土地・建物等)について所有権を有していることが原則となる*2。これに対して、サ高住では、様々なビジネスモデルが予定されており*3、土地・建物提供者とサービス提供者を分離させ、サ高住の建物をサービスを提供する運営会社が自ら所有する必要がないというビジネスモデルも可能としている。

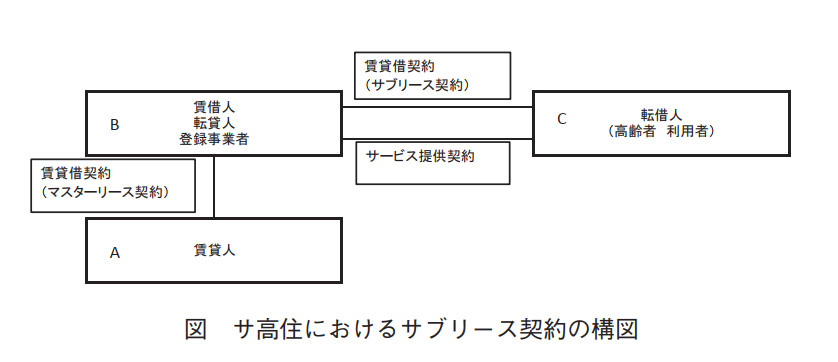

つまり、特別養護老人ホームを建設する場合には、その敷地と建物の確保が問題となるが、サ高住は、この限りでは無い。サ高住については、第三者が所有する建物を運営会社が賃貸し、それを高齢者に転貸すること(いわゆる「また貸し」)により運営をしていくことが可能となっている。これを図示すると下記の図のようになる。このように「転貸借」の形式により行われる不動産賃貸借契約をサブリース契約と呼んでいる*4,5。

2サ高住におけるサブリース契約は、一般的に述べられるところのサブリース契約そのものとは異なる特殊な契約である*6。サ高住におけるサブリース契約では、賃借人が、単に転借人に居住空間を提供すれば良いわけではなく、賃借人自身が居住空間を提供すると共に、サービス提供事業者となり、建物を利用しながら、転借人の状況把握や生活相談等のサービス提供を行い、賃料以外に収益を上げることが予定されているからである(図のBの立場のものは、Aとの関係では賃借人であるが、Cとの関係では、賃貸人の立場にあり、かつ、サービスを提供している場合には、サービス提供事業者の立場にある。このようにBは、場合により賃借人・転貸人・サービス提供者の3つの立場を兼ねることになる。)。

なお、以下本稿では、建物所有者であり家主の立場にあるものを「賃貸人」、サービス提供事業者であり賃借人・転貸人の立場にあるものを「賃借人」、サ高住の入居者・利用者の立場にあるものを「転借人」という。また、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を「マスターリース契約」といい、賃借人と転借人との間の賃貸借契約を「サブリース契約」という。

3サ高住におけるサブリース契約は、賃貸人と転借人との間に直接の賃貸借契約を成立させるものではない。転借人は賃貸人に対して直接居住空間の提供を求めることができず、転貸借は、あくまでも賃借人の賃貸人に対する賃借権が前提となって成立している。転借人に対するサービスについても、賃貸人とは関係のないところで賃借人と転借人との間に別途独立に成立した準委任契約に過ぎない。賃貸借契約とサービス提供契約が一体不可分なものとして提供されることがサ高住の必要条件とされているものの(法7条1項5号)*7、サ高住がサブリース契約の形式をとるとき、転借人が賃貸人に対してサービスの提供を求めることができるわけではない。

したがって、サ高住のサブリース契約は、あくまでも賃借人の賃借権(マスターリース契約)が前提となって成立するものである以上、賃借権が消滅すれば、転借権はその存在の基礎を失い、原則として転借権を賃借人に対抗することはできない。また、国土交通省及び厚生労働省から公表されている「サ高住の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」(以下「参考とすべき入居契約書」という。)によれば、サービス提供についても賃借権の消滅に伴って消滅する*8。サ高住におけるサブリース契約は、いわば賃貸人と賃借人間のマスターリース契約という親亀の背中に乗った子亀に過ぎず、マスターリース契約の終了は、サブリース契約及びサービス提供契約の終了を意味する。

4マスターリース契約に関して、平成24年3月に財団法人高齢者住宅財団が「サービス付き高齢者向け住宅の事業モデルと情報提供に関する調査研究」(以下「サ高住調査研究」という。)として、サブリース契約書の分析を行っている。なお、ここでいうサブリース契約書とは、建物所有者と事業者・サービス提供者との賃貸借契約を指しており、マスターリース契約の分析である(賃借人と転借人との間の賃貸借契約ではない。)。この調査研究結果によれば、「サブリース契約といっても、これまでのサブリース契約とは差異があるように感じられた。そのような問題意識から、契約書をみてみると、もっともその違いが現れていたのは、契約が終了した場面である」(前掲財団法人高齢者住宅財団179頁)とする。しかし、17通の契約書の内9通の契約書で、サブリース契約(マスターリース契約)が終了した場合に高齢者住宅の持続可能性を担保するための条項を設けていなかったとのことである。

サ高住において、マスターリース契約が終了した場合には、原則として転借人は、転借権を賃貸人に対抗することはできないにもかかわらず、前述の調査結果によると過半数以上の契約書において、賃借人の居住と生活を保護するための規定が設けられていなかった。そこで、以下では、サ高住においてサブリース契約(マスターリース契約)が終了したときに転借人の居住の確保とサービス提供がどのように変化するのかを具体的に検討してみる。

第2 マスターリース契約が終了する4つの場合

1マスターリース契約が終了する場合として、概要以下の4つのパターンが考えられることから、パターン毎にマスターリース契約が終了時の問題点について検討を進める。

記

- 合意解除される場合

- 債務不履行に基づき解除される場合

- 期間満了により終了する場合

- 契約期間途中に中途解約される場合

以上

(1)合意解除される場合

多くのマスターリース契約では家賃改定条件が定められている*9。マスターリース契約が合意解除される場合としては、収益性が低下した物件に関して大幅な賃料減額を求め、家賃改定の条件が合わずに、マスターリース契約が合意解除されるケースがある*10。

マスターリース契約が合意解除された場合に、裁判所は、転借人に不信な行為があるなどして、賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義誠実の原則に反しないような特段の事由のある場合のほか、合意解除により転借人の権利は消滅しないとの立場をとる(最-小判昭37.2.1裁判民集58号441頁)。つまり、賃貸人は、転借人に対して賃貸借契約が終了したことを主張できず、事実上賃貸人と転借人との間に賃貸借契約が維持することになる。そのため、マスターリース契約が合意解除された場合には、転借人の居住は確保されることになる。

しかし、合意解除された場合であっても、賃借人が転借人に提供していたサービス提供契約にどのような影響を与えるのかについては上記判例の立場からは不明である。転借人の権利が消滅しないことからすると、サービス提供契約についても、賃貸人は転借人に終了を対抗できないとも考えられる。しかし、マスターリース契約が終了することからすると、参考とすべき入居契約書によれば、サービスの提供契約についても終了することになる。実際的にも賃貸人が何らの手続を要さずに、登録事業者になることはない。また、サービス提供契約は、賃貸借契約とは異なる別の契約であり、賃貸借契約そのものと異なり、その内容に極めて高度な専門性を有するサービスであることからすると、サービス提供能力のない賃貸人に対して、サービス提供義務が課されると考えることは難しい。

つまり、合意解除された場合、そこで暮らす入居者の居住の継続性は保たれるものの、従前のようなサービスが提供される保証はなく、生活の安定性は十分には保証されないこととなる。

(2)債務不履行に基づき解除される場合

マスターリース契約が賃借人の債務不履行により終了する場合とは、例えば、賃借人が賃料を賃貸人に支払えなくなったようなケースが考えられる。

マスターリース契約が債務不履行解除された場合、原則として転貸人としての義務に履行不能を生じ、よって転貸借は賃貸借契約の終了と同時に終了するというのが裁判所の立場であり(最-小判昭36.2.21民集15巻12号3243頁)、さらに、適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではなく、終了する(最-小判昭37.3.29民集16巻3号662頁)。したがって、マスターリース契約が債務不履行解除された場合、そこで暮らす転借人は、当然に退去を迫られるというのが裁判所の立場であり、転借人の居住の継続性は保たれない。

サービス提供契約についても、転貸借が終了する以上、継続してサービスを提供することができず、終了すると考えられる。

(3)期間満了により終了する場合

期間満了により、マスターリース契約が解約される場合に関しては、賃貸人から解約・更新拒絶の申入れがあった場合と賃借人から解約・更新拒絶の申入れがあった場合の2パターンを考えることができる。

まず、賃貸人から解約・更新拒絶の申入れをする場合、賃貸人には、解約・更新拒絶をするための正当事由が必要とされる。正当の事由(借地借家法28条)があると認められる場合に限って、更新拒絶ができ、正当の事由がなければ契約が更新されることになる。転借人が建物等を使用していることや賃借人からサービスの提供を受けていることは、正当事由の判断にも当然考慮され、よほどの事情がない限り、賃貸人からの契約の更新拒絶や解約申入れは認められず、そもそも契約は終了しないものと考えられる。

他方で、期間満了により、賃借人から解約・更新拒絶の申入れがあった場合には、賃貸人は、信義則上、賃貸借の終了をもって、転借人に対抗することはできないとするのが裁判所の立場である(最-小判平14.3.28民集56巻3号662頁)。つまり、この裁判所の立場に従えば、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約は終了するが、賃貸人は転借人に対して居住空間の提供をする義務が残ることになる。もっとも、この裁判例についても、賃借人が転借人に提供していたサービス提供契約にどのような影響を与えるのかは上記判例の立場からは不明である。参考とすべき入居契約書の考え方によれば、マスターリース契約の終了に伴い、サービス提供契約も終了することになる。

つまり、合意解除された場合と同様、そこで暮らす入居者の居住の継続性は保たれるものの、サービス提供に関しては、従前のようなサービスが提供される保証はなく、生活の安定性は十分には保証されないこととなる。

(4)契約期間途中に中途解約される場合

期間内解約条項に基づき中途解約をする場合に関して、サ高住調査研究結果によれば、サ高住では、持続可能性が重要視されているにもかかわらず、17通の契約書の内9通の契約書で中途解約の規定が設けられている。中途解約の規定が設けられているケースの中には、「賃料改定協議が整わない場合、甲乙は契約終了できる」との規定が設けられているケースもあり*11、その場合には、賃借人の事業展開に応じて、容易に一方的に中途解約される危険性があり、転借人保護の必要性がある。

期間途中の中途解約の場合についても、期間満了時と同様に、賃貸人から中途解約の申入れがあった場合と賃借人から中途解約の申入れがあった場合の2パターンを考えることができる。

まず、賃貸人からの解約の場合について、違約金の支払いにより契約期間内に解約することができるという条項に基づき解約を申し入れた事例について、借地借家法の適用を認め、借地借家法30条に反し無効であるとの裁判例がある(東京地判平成21.11.24ウエストロー・ジャパン)。かかる裁判例によれば、賃貸人からの解約申入れはできず、転借人の居住は守られることになる。

他方で、賃借人からの解約については、筆者が調査した範囲では確定した裁判例は見当たらない。この点、「不動産サブリース契約において、賃借人からの期間内特約条項が記載されている場合、同条項の合理的解釈、ないし、信義則の問題として、不動産サブリース契約の『衡平』論が考慮されるべきと考えられる。」(近畿弁護士会連合会・大阪弁護士会編(平成24年)「中小事業者の保護と消費者法」株式会社民事法研究会228頁)との考え方が示されている。高齢者の居住の持続可能性という観点からは賃借人からの解約申入れについても、終了し得ないとの考え方もあるが、中途解約規定を設定した当事者の意思等を考慮すれば、どのような場合であっても一切解約できないとの考え方は難しく、契約期間途中に賃借人から中途解約される場合については、ケースバイケースで対応して行かざるを得ないと考えられる。

2行政による援助とその限界

以上のとおり、サ高住は、賃貸人と賃借人との間のマスターリース契約の帰趨によって大きく影響を受ける。サ高住の利用者(転借人)は、賃借人の事業の失敗のみならず、賃貸人と賃借人との間の一方的な話合いの影響まで受けることになる。サ高住は、持続可能な事業であることが求められる一方で、法的な面からその安定性を鑑みると、著しく損なわれているといえる。

法は、都道府県知事が、必要な報告を求め、事務所に立ち入り、その業務の状況や帳簿、書類等を検査し、また、質問することができる旨を定め(法24条)、登録事項が事実と異なる場合には、訂正の指示等をすることができるほか、事業が登録基準に適合しない場合には、登録基準に適合するよう必要な措置を指示することができることを定める(法25条)。このような措置により、賃借人の事業に対するチェック機能を果たし、賃借人が事業を廃業したり、サービスの提供を終了したりしないようにしているといえる。しかし、全体的な介護報酬の減額が予想される中で、介護事業所と一体的に運営している場合は、一層の経営効率化が求められるが、行政には経営効率化に対する指導権限まで認められているわけではなく、そのような中でどの程度監督が効果を出すのかは不明である。サ高住では登録事項に対する行政の指導監督機能が期待できるものの、経営効率化等の経営面については、行政の機能を期待することはできない。

そこで、実際に事業が廃止されたり、サービスの提供が終了したりする等の事態に備えて、法は、入居者の居住の安定を図るために必要があるときには、都道府県知事が、入居者(転借人)に対し、他の適当な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行う様に努めることを規定している(法43条)。具体的には、高齢者からの問い合わせに応じて、当該高齢者に適した諸条件が整った他の賃貸住宅等のリストを提示したり、入居に必要な公的主体による支援措置を紹介したりすることを通じて、必要な援助を行うように努めることが通知されている(平成23年10月7日老発1007第1号、国住心第37号)。

高齢者にとって、居住環境が変化することは好ましいことではないと考えられているが*12、上記通達による解決は、居住環境の変化をあくまで前提としている点で筆者としては、高齢者の方の心情や身体に対する影響を考えると支援内容として極めて不十分であると考えている。別法人(スポンサー企業)による合併や会社分割、事業譲渡といった手法をもっと積極的に利用し、居住環境の変化を伴わない形で事業救済の方法を考えるべきである。

しかしながら、筆者自身の経験や同僚弁護士から聞いたところによると、行政手続に多大な時間を要するため*13、資金繰りの悪化と無駄な費用を要し、上記の手法を利用した円滑な事業の承継に支障を来している。同じ場所で、同じ施設設備により、同じ人員体制で行うことが予定されており、単に運営主体が変わるだけであるにもかかわらず、現在のシステムの中では、そのことが評価されておらず、無駄に処理に時間をかけているように感じられる。杓子定規に行政手続を行うことによって、多大な時間を要することは、ひいては高齢者の居住の持続可能性に反する結果になっている。行政手続を円滑に進めることによって、今まで廃業し、高齢者に移転を迫らざるを得なかったような事業であっても、持続可能な居住環境を守ることができるのではないかと考えている。

第3 まとめ

もともとサ高住におけるサブリース契約は、かなりの事業リスクを抱えていると危惧されている(前掲財団法人高齢者住宅財団156頁)。さらに、併設の介護事業所との一体的な事業計画は、介護報酬の変動を受けやすく、事業のリスクを一層高めることになる。

サ高住におけるサブリース契約型の事業の失敗は、転借人に対するサービスの停止に結びつきやすい。本来持続可能な事業であることが求められるにもかかわらず、サ高住でサブリースが行われる場合には、高齢者の生活は累卵の危にある。

サ高住におけるサブリース契約型の事業は、大きな事業リスクを抱えており、高齢者の居住が不安定であることを前提にして対応していくことが必要である。事業リスクが顕在化するたびに、高齢者に居所の変更を求めることは高齢者に多大な負担をかけることになり妥当ではない。包括的に高齢者の生活環境を変えない方法を検討していくためにも、合併や会社分割、事業譲渡といった制度の柔軟な利用が望まれる。円滑な事業主体の変更を認め、例え、事業主体が変わったとしても、サ高住が高齢者の「終の住まい」であることには変わらないような運用が求められている。

(注)

*1第109回国会における内閣総理大臣施政方針演説より。

*2ただし、土地については、民間からの貸与が可能であり、サテライト型地域密着型については建物の貸与も可能である。また、都市部においては、特別養護老人ホームの建物所有要件についても、緩和することが検討されている。(全国介護保険・高齢者保健福祉担当会議資料介護離職ゼロについてより)。

*3サ高住には、①賃貸人と状況把握・生活相談サービス提供事業者が同一である場合(一般型)、②賃貸人が状況把握・生活相談サービス提供事業者に委託する場合(委託型)、③建物所有者が賃貸人との間で賃貸借契約を結ぶ場合(サブリース型)、④賃貸人と状況把握・生活相談サービス提供事業者が共同して登録事業を行う場合(共同事業型)の4パターンが紹介されている(吉田修平法律事務所編著(平成23年)「Q&Aサービス付き高齢者向け住宅のすべて」きんざい、154p)。

*4建物所有者・賃貸人と事業者・賃借人との間の賃貸借契約はマスターリース契約と呼ばれることがある。

*5サブリース契約と言っても、様々な解釈が成り立っており、使用者やその使用する状況に応じて定義・意味づけが異なっている。例えば、マスターリース契約、サブリース契約といった区別を行うこと無く、建物所有者と事業者との間の賃貸借契約をサブリース契約と称することもある。一般的にサブリース契約とは、「不動産業者が土地所有者の建築した建物で転貸事業を行うために、あらかじめ両者間で賃貸期間、当初賃料額およびその改定等についての協議を調え、土地所有者がその協議の結果を前提とした収支予測の下に敷金の預託や金融機関からの融資を受けて建物を建築した上で締結された、不動産業者が土地所有者(建物所有者)から建物を一括して賃借することを内容とする契約」(山下寛「賃料増減額請求訴訟をめぐる諸問題」判タ1290号46頁)等と定義づけられている。

*6サ高住調査研究においても「本調査研究の対象となるサービス付き高齢者向け住宅は、単なる住宅ではなく、高齢の入居者に対し、居住空間の提供のみならず、生活支援等のサービスも一体的に提供するものであり、その点を考慮すると、サブリース契約といっても、これまでのサブリース契約とは差異があるように感じられた。」と述べられている。(前掲財団法人高齢者住宅財団179頁)

*7吉田修平法律事務所編著「Q&Aサービス付き高齢者向け住宅のすべて」154頁

*8参考とすべき入居契約書については、賃貸借契約とサービス提供契約が一体不可分であることを示し、いずれか一方の契約が終了した場合には、他方も終了することが明確にされている(吉田修平法律事務所編著(平成23年)「Q&Aサービス付き高齢者向け住宅のすべて」きんざい、159p)。

*9サ高住調査研究によれば、17通の契約書のうち15通の契約書で協議の上で、家賃改定ができる条項が定められているとのことである。わずか契約から3年を経過すれば改定ができることが定められているような契約もあるようである。(前掲財団法人高齢者住宅財団177頁)

*10サ高住に限定されたものではないが、衆議院予算委員会第一分科会(平成25年4月15日開催)における宮本分科員からの発言によれば、運営事業者において10年を超えた案件は、基本的に解約を前提とした交渉を行い、オーナーから解約がされなければ、ローン返済ができないような賃料額を大幅減額する家賃改定条件を提案し、賃貸借契約を解約するように仕向けるプロジェクトがあったとのことである。

*11前掲財団法人高齢者住宅財団191頁。事業者番号8

*12例えば、居住環境の変化が高齢者の精神に与える影響に関して「ある患者にとっては入院させることが大きなストレスとなって、かえって状態を悪化させることは充分に考えられる。入院した老人の相当高率の人が社会復帰が不可能となってしまうのである。したがって、原則的には入院をなるべく避けるべきである。・・・患者自身の家:これは最も理想的な場所であることはいうまでもない。」(福永和豊(1975年)「現代精神医学大系第18巻《老年精神医学》」中山書店306頁)ということが言われている。

*13社会福祉法人における事業譲渡の事例ではあるが、例えば、既存施設の廃止申請と、新施設の設置申請という行政手続に約2ヶ月間を要することが目安とされている(社会福祉法人経営研究会編(平成20年)「社会福祉法人における合併・事業譲渡・法人間連携の手引き」46頁)

(参考文献)

財団法人高齢者住宅財団(平成24年)「サービス付き高齢者向け住宅の事業モデルと情報提供に関する調査研究

吉田修平法律事務所編著(平成23年)「Q&Aサービス付き高齢者向け住宅のすべて」一般社団法人金融財政事業研究会

銀座第一法律事務所編(2014年)「サービス付き高齢者向け住宅の法律Q&A」中央経済社

近畿弁護士連合会・大阪弁護士会編(平成24年)「中小事業者の保護と消費者法」民事法研究会

太田秀也(2014年)「賃貸住宅管理の法的課題2」大成出版社

社会福祉法人東京都社会福祉協議会(2014年)「社会福祉法人設立・運営の手引き(2014年版)」